摘要:社会翻译学的研究对象、范围和边界日趋清晰,研究方法日臻完善,学科逐渐成熟。然而,对于多元的社会学理论和翻译理论的结合问题,亦即社会翻译学理论元的融合问题,国际和国内学术界虽然作了些有益的探索,但至今没能得出有效的结论,需要进一步推进。文章在重新考证社会翻译学名与实的基础上,提出如下观点:社会翻译学理论是立体的和多维的,其融合模式是弹性的;社会学多元理论与翻译学多元理论融合的物质基础是社会的翻译性(本质体现是 “文本(texts)” )和翻译的社会性(本质体现是 “contexts”)及两者的复杂关系,融合精神源动力是融合的理论元与研究者拟解决的研究问题之间的适配性。

关键词:社会翻译学;名与实重考;理论融合;物质基础和动力;弹性融合模式

1.导言

社会翻译学已经完成单纯进行社会学概念和原理的引介与阐释及其同翻译学概念和原理的结合与初步应用的任务,走向多向度理论源的追溯与融合,学科架构和学理基础的探索与夯实及融合后的学科理论走向与发展应用阶段。当下,社会翻译学除了借鉴Bourdieu、Luhmann和Latour等的理论建构了社会学视角研究翻译及其相关问题的三大理论体系外,逐渐形成了向其他社会学理论借鉴的多元发展趋势。这一喜人景象既是学科发展逐渐成熟的标志,亦向我们提出一些新的挑战。其中一个比较棘手挑战就是社会翻译学作为一门学科所借鉴的社会学理论之间及其与翻译学理论这个基体之间的关系与融合问题。社会翻译学的健康发展,必须要直面这一挑战。目前国内外学界直接应对这一挑战的研究不多,尚需推进。文章首先重考社会翻译学的名与实,然后力图在梳理国内外学术界处理社会学与翻译学多元理论的关系模式的基础上,回答纷纭复杂的社会学理论与翻译学理论需不需要融合、如何融合、作何种程度的融合、融合的物质基础和精神动力是什么,以及是否可以建立可行的统一融合机制等问题,以推动社会翻译学学科建设和发展。

2.社会翻译学的名与实重考

考察社会翻译学理论融合问题,必须从社会翻译学的名与实谈起。“名不正,则言不顺”(《论语·子路》),学科之名必须尽早界定和统一。目前国内外学术界在社会学与翻译学交叉的研究实践领域产生了两个分支学科之名:社会翻译学和翻译社会学。也有学者用社会学视角翻译研究或社会学翻译研究,如傅敬民(2018)、傅敬民和张开植(2022)。王洪涛(2011)和武光军(2020)均撰文为学科定名作了不少有益探索。目前国内外最新研究依然是两名并立。可见,国内外学术界在社会学和翻译学交叉形成的学科之名问题上依然自说自话。社会翻译学必须不断反思自身和其诞生的学科环境,在发展中构筑自己的身份和统一性。本研究的社会翻译学融合问题是以社会翻译学名与实的界定为基础,故有必要先谈谈中西方对这个问题的不同看法及其成因。

顾名思义,学科之名指的是学科的名称与归属。学科之实主要指学科研究对象和范围等。我们认为,学术传统导致中西方在社会学与翻译学交叉时产生了认知偏向和范畴化差异。部分西方学者多强调翻译的社会性因素,认为社会翻译学本质上是属于社会学框架下的社会学研究。诚然,理论上看,可以有无数的社会实践领域的研究,把翻译作为社会实践行为加以研究,同把社会实践中的教育、结社、公共卫生、家庭伦理以及婚丧嫁娶等活动归为社会学研究一样,都可以是社会学的分支学科,它们共同构成社会学学科研究。问题是,国际上翻译学与社会学交叉领域的研究中,有些属于典型的社会学范畴的研究,有些是翻译学范畴的研究,却都冠名翻译社会学(sociology of translation)。这种混乱的局面在世纪之交业已形成。Simeoni(1998)在文章中就谈到Bourdieu的场域、资本和惯习,尤其是译者的惯习在翻译学研究中的重要地位;Heilbron把作品翻译作为世界系统的一部分来研究,认为“这是翻译社会学(sociology of translation)的重要研究问题”(1999:431) ,主张“翻译社会学很有可能是文化社会学的重要分支学科”(同上:440);2005年在格拉茨(Graze)大学举办了第一次社会学和翻译学的对话会“作为社会行为的口笔译活动”,会后出版的Constructing a Sociology of Translation(《建构社会翻译学/翻译社会学》)论文集就杂合了社会翻译学与翻译社会学两个研究领域。比如,其中收录的Gambier的文章“有社会翻译学(研究)的空间吗?”用的概念就是社会翻译学(socio-traductologie)(2007:205)。Wolf(2007:31)认为Gambier的研究旨在明确社会翻译学建构的动力与条件,应归为社会翻译学的研究[i];文集中收录的Simeoni的文章也用社会翻译学(socio-translation studies),按照Wolf的解释,该术语意指“社会视角对系列翻译概念的研究(a ‘social perspective’ on translation concepts)”。Wolf在文集中也明确指出,该研究领域仍然“正在形成过程中(in the making)”,使用的术语相当不统一。尽管如此,Wolf是明确表示她的翻译社会学就是社会学视角的翻译学研究(2011:12)。估计是因为有Heilbron和Sapiro等社会学背景的学者参与本次会议,Wolf的用词有折中之虑,毕竟,她也透露出担心走极端的矛盾心理[ii],毕竟Heilbron明确表示过,“翻译社会学很有可能变为文化社会学的新的分支学科”(1999:440);Sapiro(2015)的研究就是典型的社会学研究;Bielsa (2021) 也使用了sociology of translation 和 translational sociology,但都是借助翻译在谈社会学的研究问题;更让人匪夷所思的是,有翻译学教育和工作背景的Buzelin(2014)的研究也明确表示是从翻译学路径来研究美国学术教科书的出版这种社会现象。这些皆属于以翻译为路径的社会学范畴的研究,可以冠名为翻译社会学。

总之,国际学术界使用的术语有sociology of translation,translation sociology, translational sociology和socio-translation studies(socio-traductologie)等,对不同的学者来说,意思很不统一。在Wolf那里,sociology of translation和translation sociology是等同的,对等于中国学术界的社会翻译学;对社会学学者如Heibron和Sapiro来说,sociology of translation和translation sociology是从翻译视角来研究社会学领域的问题;而对于研究行动者网络理论及其应用的学者如Latour(2005)、Guzman 和 De Souza (2018)以及Bielsa(2021)等来说,sociology of translation 纯粹是个社会学概念;除此之外,还有Simeoni的socio-translation studies以及Gambier的socio-traductologie;国际学术界比较活跃的Tyulenev倾向于使用“社会学路径的翻译研究”(徐赛颖,2022: 96)。

究竟是用翻译社会学(sociology of translation)还是社会翻译学(socio-translation studies)?我们认为,Holmes(2007:72)提出这两个概念时,意思已经非常清楚,他明确表示socio-translation studies是less felicitous but more accurate[iii]可惜的是,国际和国内学术界大多有意无意地略去或误读了more accurate这两个词,导致了许多无意义的论争。架构翻译学之实是Holmes表达此观点的背景,表达这个观点时他立足的学科是翻译学,“更加准确”表达了a field of socio-translation studies这一研究领域“更加准确”地说应归属于翻译学。但是,为什么Holmes提出两个平行概念呢?因为Holmes也敏锐地意识到一个新的社会学分支学科的存在,即把翻译及其相关的社会行为纳入社会学范畴加以研究,建立a field of translation sociology(翻译社会学),“这更合适”做社会学研究,因为“功能导向的描述翻译学研究的内容和范围也是社会学研究的合法领地”(同上)。国际翻译界部分学者之所以喜欢a sociology of translation这一概念,是因为他们混淆了学科研究的本质和学科界限,混淆了通过翻译现象的研究来揭示和解释翻译活动社会群落的社会规律的社会学范畴的研究与运用社会学理论作为工具进行的翻译学范畴的研究。而中国翻译界的研究属于后者,其旨趣是想借助社会学理论和原理来研究翻译及其相关现象,本质上追求的是一种翻译学范畴的研究[iv],即Holmes的socio-translation studies。所以我们主张社会翻译学的说法而不是翻译社会学。

何为社会翻译学的学科之实呢?王洪涛(2011、2016)做过详细的考辩。我们认为,社会翻译学是借鉴社会学部分理论、概念、范畴、原理和方法,结合翻译学的部分或全部固有理论、概念、范畴、原理和方法,协同其他相关学科的部分理论、概念、范畴、原理和方法,来描述、解释和回答翻译学领域的问题,是从属于翻译学研究的一门分支学科。社会翻译学研究关注人类社会发生过、发生着、将要发生甚至是夭折了的与翻译实践、翻译理论、翻译政策、翻译管理、翻译传播和翻译学术交流等相关的一切翻译社会现象本身、现象产生的条件及其社会建构功能,也关注译者培养与培训。

3.社会翻译学理论融合问题研究:现状与问题

国外翻译界因为学科追求的名与实的不统一,在翻译学和社会学跨学科理论融合与应用研究上比较混乱,但总体来说要么归为(1)社会翻译学领域的研究,要么归为(2)翻译社会学领域的研究。国内研究表面上也分为这两块,但因为认识上的限制,实质上只是属于前者(傅敬民,2014:102)。无论属于哪种研究,皆涉及社会学理论之间及其与翻译学理论之间的融合问题,下文专论社会翻译学理论的融合。

截止目前,国内外社会翻译学理论的融合[v]与应用有两大块:融合的本体性研究和融合后的应用研究。融合的本体性研究以社会学理论和翻译学的本体概念和原理的融合为特征,以建构社会翻译学本体概念域和理论域为研究目标。典型代表国际上有Simeoni(1998);Wolf(2007)和Chesterman(2007)等。国内有王洪涛(2011);邢杰等(2019)和傅敬民(2014、2018)等。社会翻译学名实问题(学科归属)研究也归为这一类,如王洪涛(2011);汪宝荣(2017)和武光军(2020)等。融合的应用研究占大多数,国内外社会翻译学界在融合应用研究上的共同特征是借用Bourdieu、Luhmann、Latour和Callon等的社会学理论与翻译学理论加以融合,具体操作主要分为四种:(1)运用社会学理论的一种与翻译学理论相结合;(2)把两种社会学理论结合起来与翻译学理论相融合;(3)主要运用三种社会学理论与翻译学理论融合,解决某一翻译选题不同部分和不同阶段的问题;(4)其他形式融合与应用。

第一种在国内外学术界最为普遍,国际上如Gouanvic(2005)、Inghilleri (2005)。这种模式是把某一种社会学理论或其主要概念原理与翻译学理论结合,解决翻译中的某一个(类)问题。汪宝荣(2022:59-68)介绍的几种社会翻译学理论模式如Casanova的世界文学场域结构与翻译类型,Simeoni的译者惯习假说,Charlston的译者姿态论均属于这类融合理论模型。国内这种融合研究模式数量较多,如胡牧(2013);黄勤和谢攀(2018)、仲文明和王亚旭(2022)等。

第二种融合研究模式国际上有Buzelin(2005)和Hekkanen(2008)等,国内有汪宝荣(2019;2022)和刘红华、刘毓容(2020)等。这种模式主要是把Bourdieu场域理论和Latour等人的行动者网络理论相结合,或者与Luhmann的社会系统论相结合,再与翻译学理论融合来解决翻译问题。Buzelin(2005)列出了Bourdieu和Latour两派理论的纷争以及两者在理论和方法上的异同,但认为两者可以互补以弥补Hermans多元系统框架的三个缺陷。Tyulenev认为Luhmann的社会系统论注重社会系统结构研究,但就翻译场域中的角色分布而言,Bourdieu的概念更起作用(2009:161),因而认为,在多语和多文化的空间中,行动者各自的惯习可以在系统间“沟通(communication)”中发挥作用(同上:159)。值得注意的是,关于第二种社会学理论之间的融合,有一种矛盾的声音,即认为Bourdieu的场域理论和Latour等社会学家的行动者网络理论根本上是对立的,但又认为,运用在翻译研究中,行动者网络理论可作为场域理论 “出乎意料的盟友”(Buzelin,2005:215)。

第三种融合研究模式以王洪涛(2021:38)为代表。王洪涛基于社会翻译学中的关系主义方法论和整体论原则,把Bourdieu的文化生产社会学理论、Latour等的行动者网络理论与Luhmann的社会系统论等和翻译学理论融合在一起,描述和分析了中国古典文论在西方英译与传播中发生在各层级和各阶段上的相关问题,提出中国古典文论在西方英译与传播的对策性观点与方略。这是目前为止综合社会学与翻译学理论元最多的理论融合模式。

第四种融合模式以Chesterman为代表。Chesterman(2007)试图通过一系列“勾连概念(bridge concepts)”把语言、文化、认知、社会四大跨学科视角融合起来,以应对翻译学发展越来越碎片化的趋势。但是Chesterman所给的一组概念中只有habitus和norms具有社会学的典型性,且旨在融合语言、文化、认知、社会四个研究视角,严格上不属于本研究所说的融合。不过正如他所言,社会翻译学的跨学科研究一方面需要一组概念和范畴来表示该领域的跨学科性,同时,也需要另一组概念和范畴(bridge concepts)来勾连不同的学科优势,形成跨学科研究的概念中心,这样就会促进这一新的研究范式的形成。

可见,国内外学术界对于社会翻译学理论融合问题都做出了一些非常有益的理论和实践探索,展示了这样一个事实,即社会翻译学理论的组构件有诸多社会学理论元和翻译学理论元。同时也凸显了以下一些亟待探索的问题:社会学理论元之间及其和翻译学理论元之间融合的必要性、可能性和理据是什么?社会翻译学理论如何融合?下文尝试回答这些问题。

4.社会翻译学理论融合的可能性和理据

社会学理论纷纭复杂,翻译学学科亦历经半个世纪,社会翻译学作为社会学与翻译学的交叉学科,其中的社会学理论与翻译学理论融合的可能性等特点是首先需要回答的问题。

4.1社会翻译学融合的可能性等特点

翻译是种社会实践行为,与生俱来就具有社会性;社会离不开翻译的建构,本质上具有翻译性。从这个意义上说,翻译学理论从诞生之日起,即具有与社会学理论融合的特质,所以融合的可能性毋庸置疑。而且,社会学理论元和翻译学理论元融合空间的大小和规模的度,取决于研究者研究问题的复杂性和研究对象的历时性跨度和共时性厚度。另外,从理论逻辑上推断,即使是相互冲突的社会学理论和相互冲突的翻译学理论之间亦可以实现融合[vi],其融合的可能性和可操作性不仅取决于翻译的社会性和社会的翻译性中不可避免的矛盾性和斗争性,还取决于研究对象和研究问题的复杂性。那种认为哲学基础对立或冲突的社会学理论和翻译学理论,不可用来描述和解释同一个翻译研究对象或同一个翻译选题的观点,表面上貌似有道理,其实是经不住理论逻辑推敲的,亦不符合翻译实践和理论研究实践。任何社会实践与社会现实皆是矛盾和对立的统一体,这是马克思主义哲学颠扑不破的真理,也是我们从事研究必须牢记和遵守的理论逻辑。设想一下,如果某一翻译研究选题所寓居的社会背景有百年或更长的时间跨度,且这一时间跨度中的社会形态、法律制度、思想风尚、价值观念、诗学规范和翻译政策等都有明显的阶段性特征,或者这一时间跨度中间还夹杂着更为特殊的阶段,如因为历史、战争或外来侵略等导致出现较长时期的文化和社会“孤岛”现象,社会统一性中的矛盾性、对立性甚至冲突性会映射到该社会阶段发生的翻译活动和翻译研究的选题中,这一阶段的翻译活动和翻译研究选题不可避免地要考察纷纭复杂且充满矛盾的社会性因素。也就是说,社会翻译学理论融合既是可能的,亦是必须的,而且是多维的、立体的和动态的。

4.2融合的理据、本质和特征

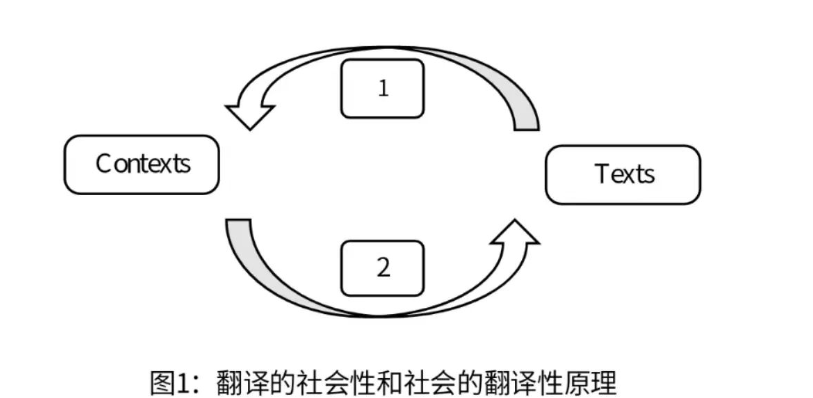

傅敬民、张开植(2022:120)认为,任何翻译都发生于特定的社会,受制于特定社会,服务于特定社会,因而,翻译必然具有社会性。然而,翻译并非单向地依赖于社会,受制于社会,社会的存在与发展也不同程度地有赖于翻译,即社会也具有翻译性。因为文本(texts)[vii]的翻译再生产、传播与读者的接受之旅及其一系列相关因素皆受社会的译境规约(contexts),都体现了翻译的社会性。而且文本(texts)的生产、传播及其对读者的影响及其一系列的相关因素本身就是文本完成社会结构化功能过程的组构材料(contexts),体现了社会的翻译性。两者都是社会翻译学研究的对象和内容。规约过程和建构过程都是翻译及其相关因素研究(核心即为texts和contexts)的范畴,即翻译的社会性和社会的翻译性都是社会学理论元素和翻译学理论元素相结合形成社会翻译学理论融合的物质基础和本质,基本原理见图1。

说明:两个箭头分别代表翻译的社会性和社会的翻译性动态性特征,隐含在文本(texts)和文本外围(contexts)之间的关系中。对两个关系过程的研究皆以texts——contexts为轴心点,以文本(texts)和其译境(contexts)的两层关系为研究对象。图中的1部分代表社会的翻译性,体现于社会组构(contexts)中的翻译文本(texts)及其翻译过程、翻译传播、翻译功能、翻译价值等;2部分代表翻译的社会性,体现于人际沟通交往、知识和话语生产与传播、社会发展与进步、全球治理与人类命运共同体等元素(contexts)对翻译文本(texts)的规约。(参考了Holmes(2007:72)和傅敬民、张开植(2022:120)的观点)

社会翻译学的名与实的讨论中就蕴含了理论融合的逻辑。社会翻译学的基体是翻译学,遵循的是翻译学的学科性质和研究旨趣。社会学的研究视角、路径或方法并没有改变社会翻译学的学科性质和研究旨趣。社会翻译学的学科特征是跨学科性和综合性,是运用一种或多种社会学理论,描述和阐释翻译活动相关的各个阶段的文本变形及其内外关系以及翻译建构的研究;或者是描述和解释复杂翻译选题各个关联部分或者整体的研究。其最终研究的结果尽管具有系统性和综合性特征,但不要求必须有一个整体的规定性的可以拿来直接演绎的理论。社会翻译学以文本(texts)和译境(contexts)为中心轴,因为有原文-文本翻译-译文-译文传播-译文建构这一链条,以及附着在每一环节的文本(texts)变形的复杂的规约或社会组构功能(contexts),可以不要求研究每一研究阶段的理论逻辑进路统一而连贯,每一环节亦都可以单独提出来,形成自己相对独立的本末系统、独立的研究对象(问题)和理论分析工具。所以社会翻译学理论融合注定是弹性的。

综上所述,社会翻译学理论源多样,任何可以帮助描述和解释翻译现象的社会学理论都可以借鉴,所以它是多元和多维的;翻译现象的阶段性和翻译研究选题多点性,决定了社会翻译学理论融合的立体和动态弹性特征;社会的翻译性和翻译的社会性是理论融合的物理基础;理论与研究问题的适配性是社会翻译学理论融合的动力源。

5. 弹性融合模式的具体操作

推动社会翻译学向纵深理论深度和外围应用两个方向拓展,推进社会翻译学的学科建设,是当下每个社会翻译学研究者需要思考的紧迫性问题。我们认为,宏观层面上,综合现有的融合研究成果和理论上可以操作的研究模式,社会翻译学弹性融合可分为本体研究和应用研究。其中本体研究主要关注三大块:首先是社会翻译学学科建设规划,规划的方方面面皆是研究对象,所有其他学科建设都可以拿来参考,但要坚守社会翻译学的翻译学学科特性。其次是社会翻译学概念系统的创新、继续引进与再范畴化;第三是具体融合框架的搭建。融合的应用研究可分为:1.点式研究;2.线段式研究;3.区块链式研究;4.整体研究;5.人才培养研究等。社会翻译学的点式融合指运用某一社会学原理融合翻译学某一理论和原理解决时空上某个单一翻译问题;线段式研究指运用两个及以上社会学理论融合翻译学理论解决时空上有跨度的多点同一性质问题的组合;区块链式研究指运用两个及以上社会学理论融合翻译学理论解决时空上有跨度的多点和多线的区块式相关但不同的问题组合;整体研究指以某一综合翻译及其相关现象整体作为研究对象、牵涉到不同的区块链的整体研究模式;人才培养研究指把社会翻译学理论与教育学、心理学和认知科学以及教材教法等理论融合起来应用于课程设置、教材编写、师资培训、招生、课堂教学组织、毕业环节以及翻译人才质量评估的研究,目的是培养具有译者能力(兼具有社会性和翻译性品质)而不是只有翻译能力(只具有翻译性品质)的译者(刘晓峰、马会娟:2020)。当然,人才培养也包括对社会翻译学研究者的培养。

6.余论

当下,社会翻译学的发展有几个不可忽视的趋势,一是用于研究翻译现象的社会学理论、原理和概念范畴与日俱增;二是社会翻译学理论域中不断出现新的兼具有社会学和翻译学理论特征的概念和范畴,话语系统越来越完备,内涵和外延日渐清晰;三是社会翻译学的理论核心、研究对象、研究问题模式和研究方法日趋完备和稳定;四是社会翻译学学科建设呼声越来越高,社会翻译学领域的学者对国家、民族和社会的反哺和对人类命运共同体建设要求的担当已现端倪,且越来越受到国际和国内社会各界的关注。所有这些现象呼吁社会翻译学理论融合研究必然深入下去。

注释

[i]Wolf的理解是正确的,Gambier在接受访谈时肯定了这一点。(王洪涛,王小文,2019:21)

[ii]Wolf明确表达了自己的担忧,她说,“接受社会学的方法并将其纳入我们的学科,确实对一些既定的翻译研究范畴和概念提出了挑战,并要求彻底重新定义和构建这些概念中长期以来所公认的原则和价值观。“文化转向”之后,翻译研究方法进一步演变,使得翻译社会学研究不断发展,以往局限于文本范式的翻译研究似乎已经从研究者的视野中溜走,造成翻译研究脱离文本的危险局面”(2007:27)。

[iii]Holmes(2007:72)在规划“功能导向的翻译研究(Function-oriented DTS)”时,有两点往往引起后世学者们的误读。误读一认为Holmes主张在做“contexts”研究时抛开“texts”,Holmes并没有这么说,因为把contexts rather than texts和后面的less concentrated attention than the area just mentioned结合起来考虑,rather than 只能理解为“胜于(more than)”。另一种就是对“a field of translation sociology”的误读,详见下文。

[iv]国内学术界虽有翻译社会学和社会翻译学两名并立,但研究之实并无二致。

[v]本节为了统一,把实质上是社会翻译学的研究统一归为社会翻译学。

作者简介

刘晓峰,北京外国语大学博士,西安外国语大学副教授,翻译研究中心负责人,硕士研究生导师。为英语专业本科开设英汉互译、翻译简史、语言学概论等课程;为硕士研究生开设翻译理论与实践、翻译史、翻译理论等课程;研究方向为:翻译理论、翻译教学、翻译史、社会翻译学和英语语言文学等;在《中国翻译》《外语教学》《上海翻译》《安徽大学学报》《学术交流》《语言与翻译》《中国科技翻译》《宁波大学学报》《外国语文研究》等期刊发表学术论文30余篇;主持省部级项目两项、参与省部级和国家重大项目多项;出版译著2部;即将出版专著1部;社会兼职:中国英汉语比较研究会社会翻译学专业委员会理事、副秘书长;中国翻译协会跨文化交流研究委员会理事;《翻译界》编辑部主任。

惠玲玉,西安外国语大学英文学院硕士研究生,研究方向:翻译理论与实践,翻译史,社会翻译学。

阅读原文

原文《社会翻译学理论融合问题再思考》于2023年1月发表在《上海翻译》01期,如需下载原文可搜索下方网址:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vm2PdSI-ryYu-CKPBiW4VgWSUnzZV3sdPF9N4BvWgHELoEKc38WUeSH0eCFSZkHECPgrtwLeiDUZ_5ljGxh08smQOhZMWwstX-BO6SIrJz_Tr8xEGHNJgw==&uniplatform=NZKPT